当复杂的计算都交给计算机程序的时候,我们习惯于机械化录入各个参数,然后静待结果输出。这种极度简化的工作流程某种程度降低了我们的工作强度,但也时常会带来一些意想不到的问题:为什么 15 m 高排气筒排放的大气污染物最大落地浓度距离在 1000 m 开外?这完全超乎我们的想象。

实例:某项目地处农村地区,生产车间颗粒物经18 m高排气筒排放,排气筒的内径为 0.4 m,烟气量为45000 Nm3/h,烟气温度为 298 K,排放速率为 0.0432 kg/h。

采用估算模式 SCREEN3 进行简单计算,不考虑建筑物下洗,不考虑地形影响,不考虑熏烟影响,环境温度取值 293 K,风速取值 1.5 m/s,在考虑全部稳定度的情况下,计算结果如下:

| 距源中心下风向距离(m) | 下风向预测浓度(μg/m3) | 距源中心下风向距离(m) | 下风向预测浓度(μg/m3) |

|---|---|---|---|

| 10 | 1.42E-06 | 1100 | 1.42E-06 |

| 100 | 1.42E-06 | 1200 | 1.42E-06 |

| 200 | 1.42E-06 | 1300 | 1.42E-06 |

| 300 | 1.42E-06 | 1400 | 1.42E-06 |

| 400 | 1.42E-06 | 1500 | 1.42E-06 |

| 500 | 1.42E-06 | 1600 | 1.42E-06 |

| 600 | 1.42E-06 | 1700 | 1.42E-06 |

| 700 | 1.42E-06 | 1800 | 1.42E-06 |

| 800 | 1.42E-06 | 1900 | 1.42E-06 |

| 900 | 1.42E-06 | 2000 | 1.42E-06 |

| 1000 | 1.42E-06 | ||

| 最大落地浓度 | 0.1420E-05 μg/m3 | 最大落地浓度距离 | 1700 m |

我们不禁要问:18 m 高排气筒排放的污染物最大落地浓度为什么会落在下风向 1700 m 处?问题出在我们完全忽略的排气筒出口处烟气排出速度上。

(一)“排气筒的内径为 0.4 m,烟气量为 45000 Nm3/h ”是个怎样的概念?

(1)下面我们先来建立关于风速的直观印象。

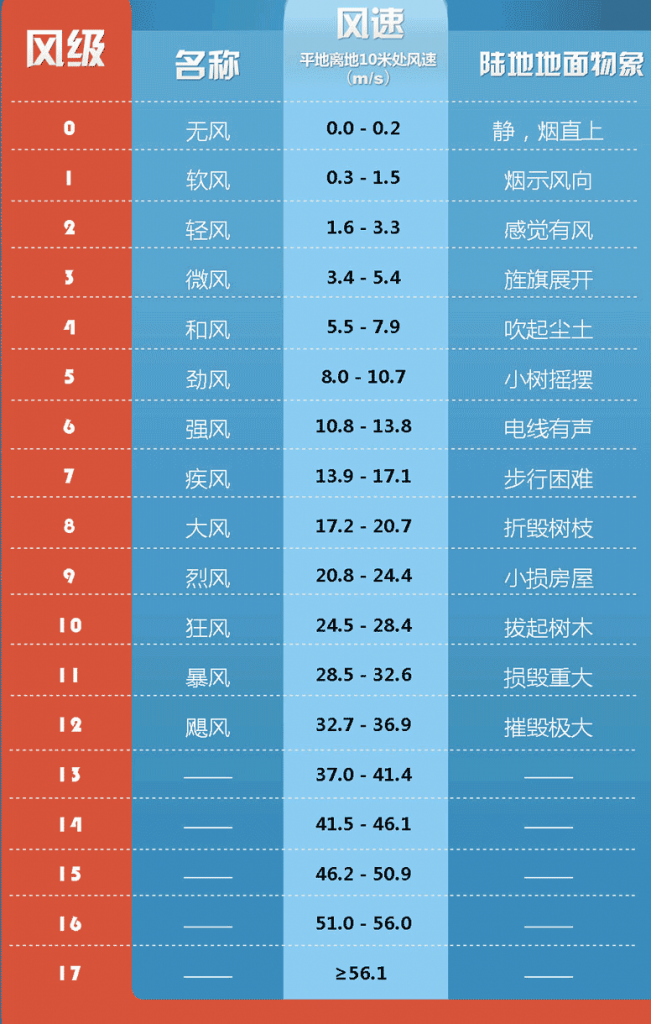

《风力等级》(GB/T 28591-2012)对风力等级作出了明确划分:依据标准气象观测场10 m高度处的风速大小,将风力等级依次划分为18个等级,详见下表。

| 风力(级) | 风速(m/s) | 风力(级) | 风速(m/s) | 风力(级) | 风速(m/s) | 风力(级) | 风速(m/s) |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 0 | 0.0~0.2 | 5 | 8.0~10.7 | 10 | 24.5~28.4 | 15 | 46.2~50.9 |

| 1 | 0.3~1.5 | 6 | 10.8~13.8 | 11 | 28.5~32.6 | 16 | 51.0~56.0 |

| 2 | 1.6~3.3 | 7 | 13.9~17.1 | 12 | 32.7~36.9 | 17 | ≥56.1 |

| 3 | 3.4~5.4 | 8 | 17.2~20.7 | 13 | 37.0~41.4 | ||

| 4 | 5.5~7.9 | 9 | 20.8~24.4 | 14 | 41.5~46.1 |

不同风力等级对应的征象见下图:

2、计算该项目排气筒出口处烟气排出速度(V,m/s):

V = 45000 ÷ 3600 ÷ (0.22 × 3.14) = 99.5 > 56.1,相当于 17 级大风。这完全是自残式排放。

排气筒出口处烟气排出速度计算的模块已经整合到本站发布的核算工具之中,有需要的同学可以移步至:〔本站工具发布〕环评技术评估助手。

(二)到底怎样的烟气排出速度才合理?

《大气污染治理工程技术导则》(HJ 2000-2010)对此作了明确的规定:排气筒的出口直径应根据出口流速确定,流速宜取 15 m/s 左右。当采用钢管烟囱且高度较高时或烟气量较大时,可适当提高出口流速至 20 ~ 25 m/s。

(三)结语

在估算模式 SCREEN3 演算所需参数中,我们常常忽视了烟气排出速度不切实际的设计会造成排气筒有效高度大增,而导致计算结果偏离常态。因此,我们在日常工作中要根据《大气污染治理工程技术导则》(HJ 2000-2010)对烟气排出速度(即出口流速)的要求,在烟气量不变的条件下,合理设计排气筒内径大小,确保排气筒结构稳定和安全。

附件: